Le cerveau de l’Homme est aujourd’hui le système le plus complexe que nous connaissions dans l’Univers. Il est vrai que nous ne connaissons, dans l’Univers, aujourd’hui, du point de vue biologique, que les systèmes, les êtres vivants apparus dans notre minuscule système solaire. Or nous savons que notre seule Galaxie comporte environ cent milliards d’étoiles […]

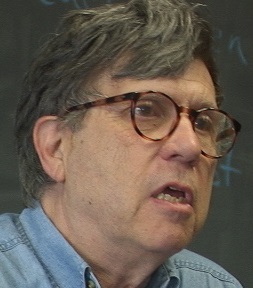

Claude Tresmontant : Le cerveau et la conscience