Ce à quoi nous assistons n’est pas seulement un progrès technologique – c’est ce qu’Ivan Illich appelait la dépendance iatrogène dans son ouvrage précurseur, Némésis médicale. Illich avait forgé ce terme pour la médecine – des institutions qui promettent de soigner tout en créant de nouvelles formes de maladies – mais le schéma s’applique parfaitement à l’IA également. C’est exactement ce que je ressentais à propos de ces nouveaux outils – ils promettent d’accroître nos capacités cognitives tout en les affaiblissant systématiquement. Ce n’est pas la prise de contrôle hostile dont la science-fiction nous avait avertis. C’est l’érosion silencieuse de la capacité individuelle déguisée en aide.

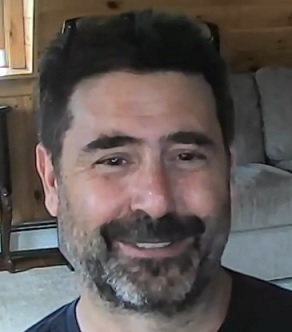

Joshua Stylman : Surfer sur la vague