L’enseignement fondamental du yoga, de Patanjali, et même du christianisme occidental, consiste à entrer dans le silence, à laisser l’esprit ralentir et à passer à un état de calme, le Silence, afin que soudainement jaillisse la lumière de la conscience de la connectivité qui relie tout dans une matrice multidimensionnelle de conscience. Lorsque vous faites vraiment des progrès en méditation, vous pouvez le sentir, vous êtes capable d’aller au-delà de vous-même, que ce soit à l’extérieur de vous-même, à l’intérieur de vous-même, ou en vous connectant à des dimensions normalement étrangères qui n’ont aucun rapport avec l’intérieur et l’extérieur…

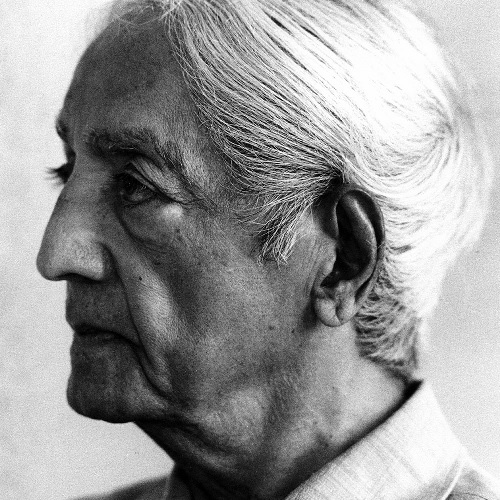

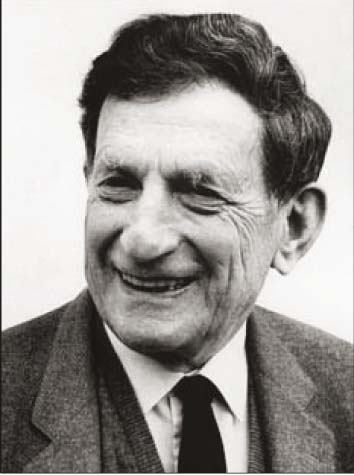

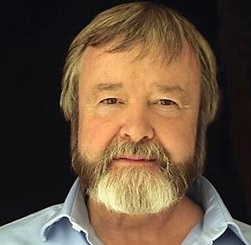

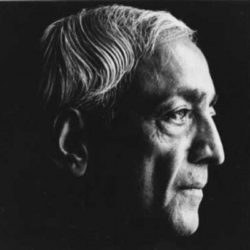

Jeff Carreira : Cartographier la noosphère : science, mysticisme et géométrie de la conscience. Entretien avec Shelli Renée Joye