Comme pour toute « addiction… y renoncer nécessite généralement de reconnaître que le dysfonctionnement et la maladie qu’elle provoque menacent la vie. Cela a fait partie du but de ce livre : documenter la maladie et la relier à ses causes. Le livre a également cherché sous la surface, en nous-mêmes et autour de nous, parmi nos sciences et institutions culturelles, des indices pour mieux comprendre notre place dans l’écologie du monde ».

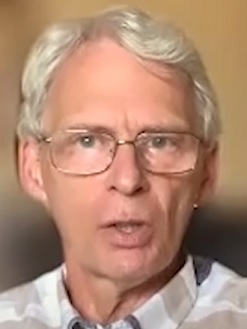

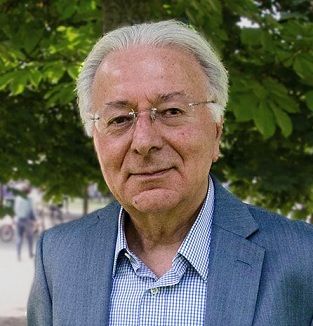

Karl Grossman : Arthur Firstenberg : son œuvre et ses paroles doivent perdurer