Cet essai, à la fois éclairant et important, soutient que l’idéalisme analytique pourrait contribuer à dépasser l’impasse conceptuelle actuelle en psychiatrie. Le Dr Veltri explique comment l’ensemble des principaux troubles psychiatriques peut être réinterprété, de manière plus favorable sur le plan thérapeutique, à la lumière d’une ontologie idéaliste de l’esprit. En effet, il reformule les troubles mentaux comme des perturbations de la frontière dissociative séparant l’« alter » individuel de la conscience universelle, un changement de perspective qui conduit à de forts moments d’« eurêka ». Le cadre qui en découle permet une déconstruction des données neuroscientifiques et suggère un déplacement de l’attention thérapeutique vers la modulation de cette frontière.

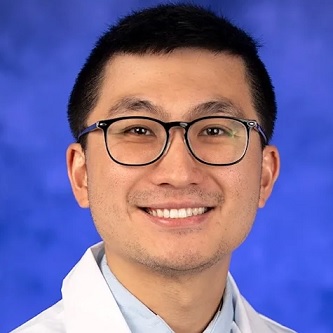

Antonello Veltri : L’idéalisme analytique pourrait-il offrir un nouveau cadre pour la psychopathologie ?