Loin de saper la croyance en Dieu, l’IAG pourrait au contraire l’aiguiser et la renforcer. Elle impose une confrontation avec une vérité inconfortable : sans quelque chose de moralement antérieur à l’intelligence elle-même — quelque chose de transcendant qui rende la vie humaine non négociable —, il n’existe aucune raison cohérente et non arbitraire de préserver l’humanité lorsqu’une alternative plus efficace se présente.

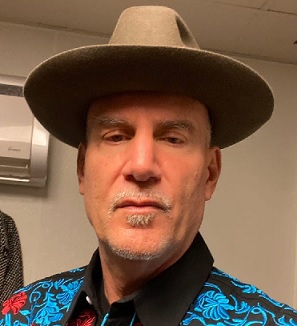

Peter Himmelman : L’IAG et la question de Dieu