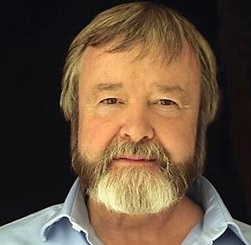

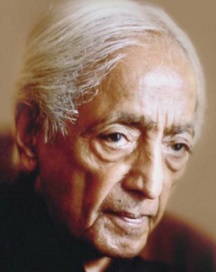

Traduction et adaptation libres. Entretien réalisé par Iain McNay. Video : https://youtu.be/8ng9bS0Q8nc. Transcription : http://www.conscious.tv/text/91.htm. Iain McNay : Ravi a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Je dois avouer que je n’en ai que trois ici. Mais ces trois-là sont très intéressants et très différents. Il y en a un, Entretiens avec krishnamurti : Deux oiseaux sur le même arbre. […]

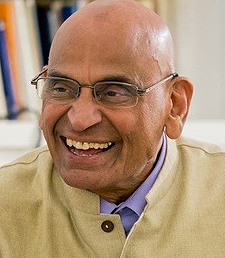

Ravi Ravindra : Une voix sans forme